Matthieu Brunet, Président de Windcoop.

Quand il y a pile 2 ans j’ai eu l’idée saugrenue d’acheter notre propre voilier, c’était parce que je pensais pouvoir trouver un petit bateau d’occasion pour 300 000€ et faire venir quelques palettes de cumin depuis la Turquie.

Bon, c’était déjà une idée un peu folle à l’époque, alors comment en est-on arrivés à une coopérative qui compte construire plusieurs bateaux, dont le premier va coûter plus de 20 millions d’euros et pourra transporter chaque année plus de 10 000 tonnes de marchandises ?

Quand il y a pile 2 ans j’ai eu l’idée saugrenue d’acheter notre propre voilier, c’était parce que je pensais pouvoir trouver un petit bateau d’occasion pour 300 000€ et faire venir quelques palettes de cumin depuis la Turquie.

Bon, c’était déjà une idée un peu folle à l’époque, alors comment en est-on arrivés à une coopérative qui compte construire plusieurs bateaux, dont le premier va coûter plus de 20 millions d’euros et pourra transporter chaque année plus de 10 000 tonnes de marchandises ?

Trois fondateurs pour trois éthiques fondatrices

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Comme je l’ai raconté dans les épisodes précédents, il y a bien sûr ma rencontre avec Nils Joyeux (patron de la compagnie maritime décarbonée Zéphyr et Borée), qui m’a montré l’intérêt de voir plus grand. Mais nous aurions pu le financer de manière traditionnelle, comme Zéphyr et Borée le fait pour ses autres projets : créer une SAS, trouver 2-3 fonds d’investissement, qui auraient mis 1 ou 2 millions chacun (le reste étant de toute façon prêté par les banques) en demandant une rentabilité de 10-15%. Pourquoi s’embêter à créer une coopérative, devoir aller chercher des milliers, voire des dizaines de milliers de sociétaires, pour quelques centaines d’euros chacun, puis devoir gérer une gouvernance complexe ? Pourquoi inquiéter les banquiers avec un statut d’entreprise auxquels ils ne sont pas habitués ? Pourquoi prendre le risque de faire investir 2 millions d’euros à Arcadie dans quelque chose qui est quand même très éloigné de son objet social ?

A l’origine

Pour comprendre cette décision, il faut que je vous parle du troisième larron de cette aventure, Julien Noé. Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence de la fourniture d’électricité (1999 pour les entreprises et 2007 pour les particuliers), Julien fonde en 2005 Enercoop, un fournisseur d’électricité entièrement renouvelable, sous forme coopérative. Il fait le pari qu’entre une gestion publique peu efficace et une privatisation qui risque de privilégier la rentabilité, il existe une voie médiane où les citoyens pourraient être à la fois les organisateurs et les bénéficiaires, mais où surtout toutes les parties prenantes pourraient participer, grâce au tout jeune statut SCIC. Parallèlement au développement d’Enercoop (qui a aujourd’hui 100 000 clients) Julien envisage vite de dupliquer ce modèle sur d’autres secteurs : mobilité, communication, économie circulaire…

Aussi, quand par une amie commune il entend parler de la création de Zéphyr et Borée en 2015, il contacte rapidement Nils pour l’inciter à imaginer son projet sous forme coopérative. C’est trop tard pour Z&B qui est déjà lancée sur un autre modèle : décarboner massivement le transport maritime en s’adressant au marché “mainstream”. Mais l’idée d’un projet plus radical reste dans un coin de la tête de Nils et de ses associés, et comme à chaque fois qu’il recroise Julien celui-ci revient à la charge, il décide finalement de passer à l’action en 2019 en déposant une marque et en commençant à interroger des clients potentiels. Et c’est pile à ce moment-là que je l’ai contacté pour lui parler de mon projet, mis en contact par un ami commun (Jérôme Deconninck, président de la fondation Terre de Liens).

C’est comme ça que se sont construites les 3 “éthiques” fondamentales du projet :

– l’éthique écologique avec la décarbonation du transport maritime amenée par Zéphyr et Borée ;

– l’éthique financière avec le modèle coopératif amené par Enercoop ;

– l’éthique sociale avec la notion de commerce équitable tout du long de la vie d’un produit, amenée par Arcadie.

J’ai beaucoup parlé de la première et de la troisième dans mes précédents billets, je voulais donc revenir aujourd’hui sur cette histoire de coopérative, qui est fondamentale, mais pas la plus simple à expliquer.

L’impasse de l’opposition public-privé

La fin de l’Histoire, vraiment ?

En matière économique, en simplifiant beaucoup, il existe 2 grandes chapelles : le capitalisme, qui postule que le secteur privé est le meilleur gestionnaire (grâce à l’autorégulation de l’offre et de la demande), et le communisme qui pense qu’au contraire c’est l’état qui saura le mieux organiser l’économie pour répondre aux besoins de tous (au travers de la planification). La chute de l’URSS à la fin des années 80 a beaucoup été interprétée comme une preuve de la supériorité du capitalisme (et donc, comme la fin de l’Histoire). Et en effet, la planification de l’ensemble de l’économie a montré ses limites, et maintenant, plus personne ne songerait à nationaliser les boulangers, les maraîchers ou les mécaniciens.

Il reste pourtant beaucoup de domaines où le combat idéologique demeure très vivace, et où aucune des deux visions du monde ne s’est véritablement imposée. C’est le cas pour les services publics (éducation, santé…) et les infrastructures (énergie, transport, communication…). Sur ces deux domaines, la plupart des pays oscillent encore aujourd’hui en permanence entre les deux visions du monde : un peu de nationalisation par-là, un peu de privatisation par-ci, et surtout, un gros mélange des deux.

À chaque fois qu’on essaye d’appliquer un des deux systèmes, ça ne marche pas, donc on essaye l’autre, et ça ne marche pas non plus, et ainsi de suite pendant des siècles !

Alors pourquoi au bout de tout ce temps, aucun des deux systèmes ne s’est-il imposé ? Pourquoi cette question reste-t-elle un des principaux moteurs de l’alternance politique et le sujet d’autant de dogmatismes ?

L’économie de marché…

D’un côté, si l’économie de marché a en effet à peu près fait ses preuves pour les biens et services courants, elle semble totalement incapable de réellement se mettre au service de l’intérêt général dès qu’il s’agit des services publics et des infrastructures. Les tenants de ce système ont beau expliquer qu’il n’existe nulle part d’économie de marché “pure”, sans aucune intervention de l’État, et que ce sont justement ces interventions de l’État qui provoquent les dérives du capitalisme, on a du mal à les croire. Difficile d’affirmer en effet que ce sont les interventions de l’État qui sont responsables du scandale récent dans les maisons de retraite, par exemple. Et puis les limites de l’économie de marché sont connues et théorisées depuis longtemps, y compris par Adam Smith, qui est pourtant considéré comme le père de ce modèle.

… versus l’économie régulée

De l’autre côté, si l’État semble a priori entièrement tourné vers l’intérêt général, l’Histoire a montré qu’il souffrait de plusieurs défauts difficiles, voire impossibles à surmonter. Le premier défaut est la tendance à la centralisation et à la normalisation. Cela l’amène à chercher en permanence à choisir une solution unique et à vouloir l’appliquer de manière uniforme à toute la population. Cette tendance est légitime quand il s’agit de sujets comme la justice, mais semble contre-productive quand il s’agit de sujets où il faudrait prendre en compte les situations individuelles, être capable de s’adapter rapidement aux spécificités locales. C’est entre autres pour cette raison que les kolkhozes n’ont jamais été capables de nourrir toute la population.

Le deuxième défaut, partagé certainement avec les grands groupes, est la taille. Difficile pour les opérationnels de donner le meilleur d’eux-mêmes quand la plupart des décisions qui les concernent sont prises à un niveau hiérarchique qu’ils n’ont jamais rencontré. Je ne connais pas d’exemple d’organisation de plusieurs centaines de milliers de salariés, que ce soit un état ou une entreprise, qui ait réussi à mettre en œuvre une véritable subsidiarité. Cela conduit nécessairement à une démotivation des équipes et une perte de l’affectio societatis ce qui augmente à mon sens beaucoup le risque de prise illégale d’intérêt, voire d’abus de bien sociaux.

Et on pourrait certainement lui trouver d’autres défauts, liés aux limites de la démocratie représentative, aux dérives des partis politiques…

Une troisième voie : la forme coopérative

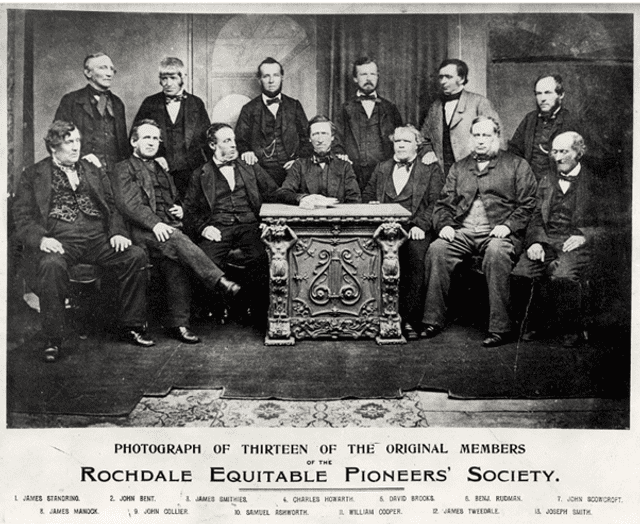

L’impasse de l’alternative simpliste entre ces deux systèmes n’est pas nouvelle, et beaucoup de penseurs et de mouvements ont cherché une troisième voie. Il semble même que de manière naturelle, avant l’invention de l’État ou dans les zones qui en étaient éloignées, les petits groupes d’humains se soient organisés dès l’origine sous des formes beaucoup plus intéressantes, qui ne souffraient pas des défauts susmentionnés. Ces formes ont longtemps été ignorées par les historiens et les penseurs, mais sont redécouvertes de nos jours sous l’impulsion de penseurs comme Elinor Ostrom, avec ses conclusions sur l’autogouvernement des communs(1).

J’ai aussi découvert récemment que deux grands mouvements politiques nés au XIXe siècle ont exploré cette 3e voie, bien loin de l’image que j’avais d’eux jusqu’ici : le socialisme, qui à sa naissance considérait que la question sociale ne devait surtout pas être traitée par l’État, mais par la société civile, et l’anarchisme, qui, loin de l’image du barbu poseur de bombe, a exploré lui aussi la possibilité d’une société auto-organisée.

C’est donc cette envie de mettre en pratique une troisième voie qui a amené Julien Noé à créer Enercoop, et qui nous amène à prolonger cette impulsion en créant Windcoop sous forme coopérative.

Nous pensons que les infrastructures ne devraient appartenir ni à l’État ni au privé, mais directement à la société civile, en utilisant pour cela le statut coopératif, qui, au prix de tout petits “hacks” sur le système capitaliste classique (une coopérative est avant tout une SARL ou une SA), réussit à garder l’agilité de l’initiative privée en la mettant au service de l’intérêt général. Voici les 3 principales différences avec une société classique :

Une coopérative est une société de personnes et non une société de capitaux. C’est-à-dire que ce sont les personnes qui ont le pouvoir et non les capitaux. Dans la pratique, ça se traduit par le principe “un homme, une voix”, qui est celui qui est appliqué dans une démocratie moderne. Il a existé une époque où seuls les riches pouvaient voter. Cette époque est heureusement révolue, et on est en droit d’être finalement surpris qu’un tel archaïsme subsiste encore dans les entreprises(2) ;

Dans une coopérative, la lucrativité est “limitée”. C’est-à-dire qu’en gros, si on peut espérer que la rentabilité compensera à peu près l’inflation, on ne peut jamais sortir avec dix fois la mise. Les profits sont réinjectés dans le projet, “pour de vrai(3)” ;

Dans une coopérative, mes parts sociales ne sont pas transmissibles à mes descendants. Si je meurs, elles sont remboursées à leur valeur faciale. C’est tout bête, mais ça évite de créer des générations de rentiers et de laisser croire que la capacité à prendre les bonnes décisions pour une entreprise serait héréditaire.

Ces 3 modifications sont finalement assez minimes, mais changent tout dans le rapport de l’entreprise avec l’intérêt général. Grâce à elles, l’entreprise n’est plus un outil pour gagner de l’argent, elle n’est plus une marchandise qui peut être achetée et revendue, elle est rendue à sa raison d’être première : coopérer pour agir sur le monde.

Et un nouveau statut coopératif apparu en 2001, la SCIC, apporte un nouvel élément qui vient renforcer cette intention. Là où les autres statuts coopératifs regroupent une seule partie prenante (les salariés pour la SCOP, les clients pour les mutuelles, etc.), la SCIC permet de réunir plusieurs parties prenantes (et au minimum 3). Au modèle de la “concurrence libre” la SCIC oppose le modèle de la “coopération libre” : les différentes parties prenantes (clients, salariés, fournisseurs) décident ensemble de la meilleure réponse à un besoin de la société. C’est sans doute le statut qui permet le plus de s’approcher du modèle des “communs”, et c’est ce statut que nous avons choisi pour Windcoop.

C’est cette vision que cherche à développer le mouvement des Licoornes (avec 2 “o”), qui propose de remettre dans les mains des citoyens la gestion des grandes infrastructures nécessaires à la vie économique : énergie, communication, transport, finances…

Le projet Windcoop : faire du transport maritime un “commun”

Nous sommes tous concernés par le transport maritime.

Même si nous ne sommes pas clients directs des compagnies maritimes, 90% des produits que nous achetons sont passés par un bateau. Ce qui veut dire que dans chaque produit que nous achetons, une part du prix sert à financer le transport. Et actuellement ce sont ces grandes compagnies maritimes qui décident comment elles utilisent cette part, sans nous consulter. Elles décident combien de profits elles veulent en retirer, quel pourcentage elles vont distribuer à leurs salariés, quels objectifs de réduction de la pollution elles vont se fixer au-delà de la réglementation. Et au final nous finançons par nos achats des infrastructures dont elles seront propriétaires et dont elles feront ce qu’elles veulent

Tous co-armateurs !

Avec Windcoop, nous voulons au contraire que ces infrastructures, des bateaux en l’occurrence, appartiennent aux personnes concernées : les salariés, les clients, les consommateurs, les fournisseurs. Qu’ils deviennent un bien que nous détiendrons en commun et que nous utiliserons dans l’intérêt de tous.

Et nous espérons participer par là à l’indispensable redirection socio-écologique que ni le supposé sens de l’intérêt général de l’administration publique ni la “main invisible” du capitalisme ne semblent pouvoir ou même vouloir réaliser.

Cela ne dit pas la manière dont les décisions opérationnelles seront prises au sein de la coopérative (car on peut difficilement faire voter des milliers de sociétaires pour chaque décision), mais l’expérience coopérative de Julien et mon expérience en holacratie nous donnent quelques pistes que j’aurai sans doute l’occasion d’explorer dans un prochain article.

Notes

Notes :

(1) Je suis bien incapable de faire ici une liste exhaustive et surtout chronologique des auteurs qui ont traité de ce sujet. J’ai juste envie de vous recommander deux livres qui m’ont fait découvrir ces sujets : La démocratie aux champs de Joëlle Zask, qui montre comment bien loin de l’image rétrograde dont on les affuble habituellement, les paysans, de par leur lien constant avec la nature, ont été les inventeurs d’une démocratie beaucoup plus vivante que la nôtre. Et bien sûr, l’Entraide, l’autre loi de la jungle, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Et puis pour découvrir rapidement ce que sont les communs, je ne peux que vous recommander cette excellente conférence gesticulée de mon papa.

(2) Oui, bon, le raccourci est peut-être un peu rapide, car il ne suffit pas d’être riche pour voter, et certains créateurs d’entreprise peuvent la contrôler sans être pour autant riches. Il n’empêche que dans une démocratie, vos droits de vote ne dépendent pas de l’argent que vous apportez. Alors que dans une entreprise classique, si vous apportez 1000, votre voix aura 1000 fois plus de poids que la personne qui aura apporté 1.

(3) Pour de vrai, car quand une entreprise classique ne distribue pas l’intégralité de ses bénéfices à ses actionnaires, elle dit qu’elle les “garde”. Mais en fait, tout ce que garde l’entreprise reste la propriété des actionnaires. Ils peuvent à tout moment, par décision d’AG, décider de se distribuer la totalité des bénéfices de l’entreprise depuis sa création. Et dans tous les cas, dans l’éventualité d’une dissolution de l’entreprise, ils se partageront l’argent qui restera après le paiement des autres tiers (salariés, fournisseurs, État). Il en va tout autrement dans une coopérative. La plus grosse part des bénéfices est enregistrée dans la case “dividendes non distribuables”, c’est-à-dire que les actionnaires ne pourront jamais décider de se les distribuer, et que dans le cas d’une dissolution, l’argent restant devra être transmis à une autre coopérative.